そして、半年以内に間違いなく買っている自分の姿を霊視しました。

ブログランキングに参加してます。

さあさあ、今日もクリックしてください。とにかくクリックしてください。一刻も早くクリックしてください。

ブログが更新されてなくてもクリックは忘れないように! (ここだけの話し、クリックしたあなたにだけ幸せが訪れます・・)

=============ここから本文=================

さて、今日は久々の(でもないが)オーディオネタである。

私のオーディオ熱はまだ続いている。

所かまわず相手かまわず、最近買ったレコードの話などを熱く語ってしまうので、若干周囲が引き気味である。

しかし、職場の先輩などがそんな私をみかねて、貴重レコードや貴重カートリッジなどを気前よくポンポンと貸してくれるのでネタには不自由していない。

いろいろ聴けて本当に楽しい。楽しいのであるが、でもやはりこういう趣味のものは究極的には”所有”したい。

自分の物にしてナンボである。

本でもレコードでも、自分で蒐集したものをズラッと並べていとおしんだり悦に入ったりしたい。

そして、並べてある本だったら背表紙とかレコードだったらビニールのバリの部分なんかを、指の裏側や爪のところでパタパタパタ・・・、とやりたいものである。

そして時には顔を埋めて匂いを嗅いだりもしたい。

他人から借用しているものは、パタパタしたいとか匂いを嗅ぎたいとは思わない。

自分の脳内の分身たる蒐集した物でなければパタパタ欲は生じないということだと思う。

そんなわけで、ハード面は一段落したので、というかしがない財団職員の身でそうそう高価な機材を買えるわけはなく、最近はもっぱらレコードをネットでコツコツと探して買っている。

レコードも高いものは高い。

例えばチェリビダッケのブルックナーなんて何十万円もするものもある。

しかし、私の興味は主に室内楽や、オーケストラでもマイナーな分野に向いているので、私にとっては貴重なレコードが比較的安価で手に入るので助かっている。

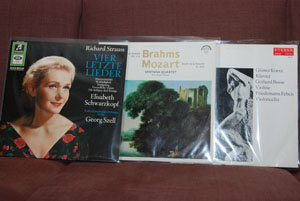

上の写真は、最近入手したレコードの一例。

左はシュワルツコップ/セル/ベルリン放送響のR・シュトラウスの「四つの最後の歌」。

これは奮発して8,500円くらい出した。CDは持っていたがレコードで聴くと感動ひとしおである。

そして最近特に凝っているのが、旧東ドイツや旧チェコスロバキアなどの旧東欧圏のレコードである。

写真の中央はチェコスロバキア時代のスプラフォン・レーベルのブラームスのクラ5。(スメタナS.Q/レバ)。

右側が旧東ドイツのレーベル「エテルナ」の、ベートーヴェン/ピアノ三重奏op.70。ヴァイオリンは札響にも指揮で何度も来ているボッセさん(ゲヴァントハウスのコンマス時代)である。これは貴重である。

マスター・プレスか、条件から考えて限りなくその可能性が高い盤を集めているわけだが、それでもこの手の室内楽レコードは1000円〜2000円代で買えてしまうことが多い。

こないだなんて、アマデウスS.Q.のモーツァルトの初期の弦楽四重奏集4枚組の”新品未開封”(40年前の物なのに新品)が2,250円で買えてしまった。

やはり室内楽というのは儲からないのだ!(苦笑)

で、この旧東欧圏のレーベルたちは得も言われぬオーディオ的で魅力的な音を醸し出してくれる。

西側のグラモフォンとかEMIとか、その他いろいろのレーベルももちろんいいんだけど、東欧圏レーベルは一味違うのである。万人受けはしないのかもしれないが・・。

聞くところによると、東欧では貧乏ゆえに90年代まで真空管製の録音機材が当然に使われていたそうである。それがかえって良かったのかもしれない。

あるいは、昔の東欧だったらレコードなんてきっと特権階級向けとか輸出向けの贅沢品だったんだろうから、逆に採算度外視でいいものを作っていたのかもしれない。

どちらにしろ、"粗悪"とは程遠い、むしろ丁寧に作り込んだ印象を受けるレコードたちである。

で、こうなってくると気になるのは、やはりレコードのコンディションである。

せっかく貴重版を手に入れても、スクラッチノイズがあまりに酷いと辛いものがある。

レーベル保護用のグッズ&歯ブラシでレコードを水洗いする話は以前書いた。この方法は一定の効果はあげるが、それでもノイズがあまり消えない盤もある。

見ても傷があるわけでもなし・・。

なんで??

というわけで思い悩んだ挙句、顕微鏡出動。

我ながら、ここまでやるか・・、と思いつつ・・。

特にノイズの酷い盤の溝を50倍くらいに拡大して見てみる。

アタッチメント無いから、接眼レンズにカメラのレンズを押し当てて撮った写真がこれ。

これだとちょっと分かりにくいが、目で覗くとはるかによく見えている。

私はてっきり手の油が溝の深い部分に入り込んで、長い年月の間に酸化したりして溝を腐食し、あるいは磯の粒貝のように、もしくは小さな虫の卵や幼虫が木の幹などにぎっしり付着したように、盤の塩化ビニールと付加一体化し、おぞましいブツブツの光景が見えるかと思っていた。

しかし、予想に反して盤の溝は綺麗であった。

ブツブツなんてどこにもない。

さらに"研究"は続くのだが、そろそろ夜も更けたので今日は寝ます。

それではみなさん、おやすみなさい。

【つづく】